こんにちは。今回の基礎学は要所要所で難しい問題があり,解きにくかったのかなと感じている次第です。それでは平面図形の問題やってみましょう。例のごとく相似,三平方の定理は未修ということで話を進めていきます。

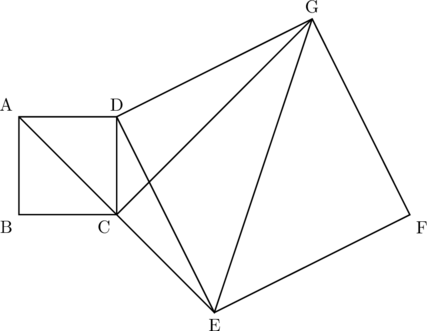

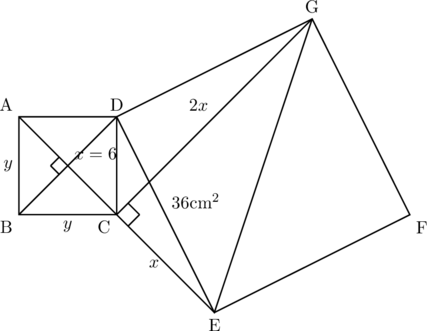

下の図のように,正方形ABCDの対角線ACの延長上に点Eをとり,線分DEをひく。線分DEを1辺とする正方形DEFGをつくり,点G,点C,点Eをそれぞれ結ぶ。次の(1)~(3)に答えなさい。

(1)

(2)

(3)

(1) ![]() と

と![]() において,

において,

仮定より,![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,![]() より,

より,![]()

![]() ,

,![]() ,

,![]() より,2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,

より,2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,![]()

(2) ![]()

(3) ![]()

【解説】

(2) 三角形の外角はその隣にない2つの内角の和に等しいので,![]()

ACは正方形の対角線より,![]() ,また,

,また,![]() より

より![]() は,

は,![]()

よって,![]()

(3) 三平方の定理は未修ということで解説します。

また,(1)より,

正方形ABCDの面積は

※正方形の面積は(対角線)

よって,

※三平方の定理で習う三角形の辺の比を知っていれば,

数樂管理人のブログ

数樂管理人のブログ