こんにちは。相城です。今回はメネラウスの定理とその証明を見ていきましょう。

メネラウスの定理

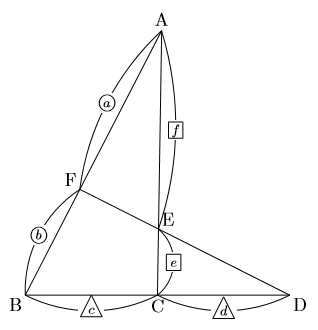

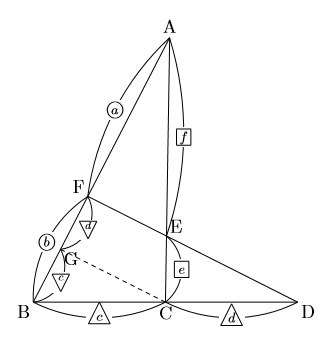

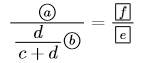

下の図の△ABCで, 点F, EはそれぞれAB,AC上の点で, BCの延長線とFEの延長線の交点をDとします。このとき,

![]()

が成り立つ。この定理をメネラウスの定理という。

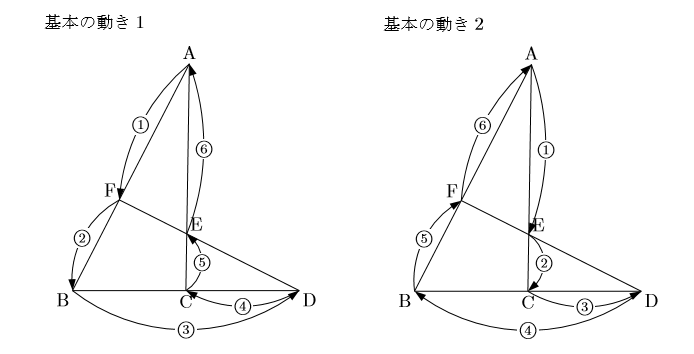

基本の動き方 ①→②→③→④→⑤→⑥の順で動きます。

証明

Cを通り、FDに平行な直線とABの交点をGとする。

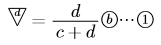

CG![]() DFより, BG : GF

DFより, BG : GF![]() であるから,

であるから,  の長さを

の長さを![]() を使って表すと,

を使って表すと,

また, △AGCで, FE![]() GCであるから,

GCであるから,

dを①で置き換えると,

つまり,

両辺を整理すると,

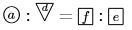

![]()

両辺に

![]()

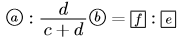

ちなみに,

![]()

とも書ける。

数樂管理人のブログ

数樂管理人のブログ